De clochers en clochers, continuons notre périple autour d’Espalion.

Cloches et clochers n’ont pas toujours été associés. En effet, les cloches employées pour convoquer les fidèles dès le VIIIe étaient trop petites pour justifier l’édification d’une tour importante.

Néanmoins, des tours de grande taille furent érigées au dessus de la porte des églises bien avant la fonte des grosses cloches. ( Celles-ci firent leur apparition à partir du XIIe. ) On peut penser que ces tours servaient de signe de ralliement et de repère. L’orgueil aidant, les villages se mirent à jouer à savoir qui aura la plus grosse.

( Érection architecturale en guise de démonstration de puissance.)

A cela , il faut ajouter que les invasions barbares à cette époque s’en donnaient à cœur joie. Du coup, les églises se sont protégées en érigeant des tours accolées à la nef qui permettaient de distinguer si l’herbe qui verdoie n’était pas foulée par des socques mal intentionnées. ( Nous visiterons peut être quelques églises fortifiées plus tard. )

C’est ainsi qu’au fil du temps, le savoir-faire des fondeurs augmentant, ces tours ont tout naturellement accueilli des cloches de plus en plus imposantes.

Pour résumer, je dirais donc que chronologiquement, le clocher a précédé la cloche.

Bien, revenons à nos moutons qui sont, je le rappelle, les contrepoids situés au-dessus de la cloche.

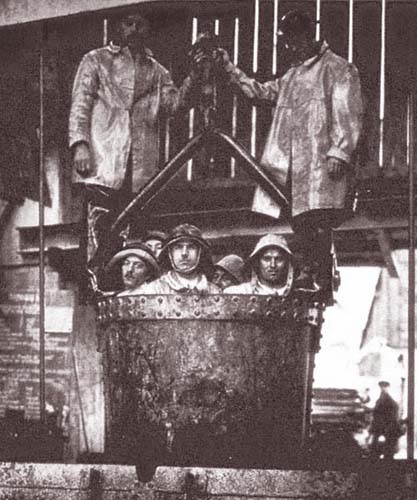

Voici une vue du mouton surmontant une des cloches de l’église de Lassouts.

Article détaillé sur ces cloches

Cette église n’a conservé de sa période romane qu’un tympan et nous ne restons pas sourds à l’appel de sa beauté.

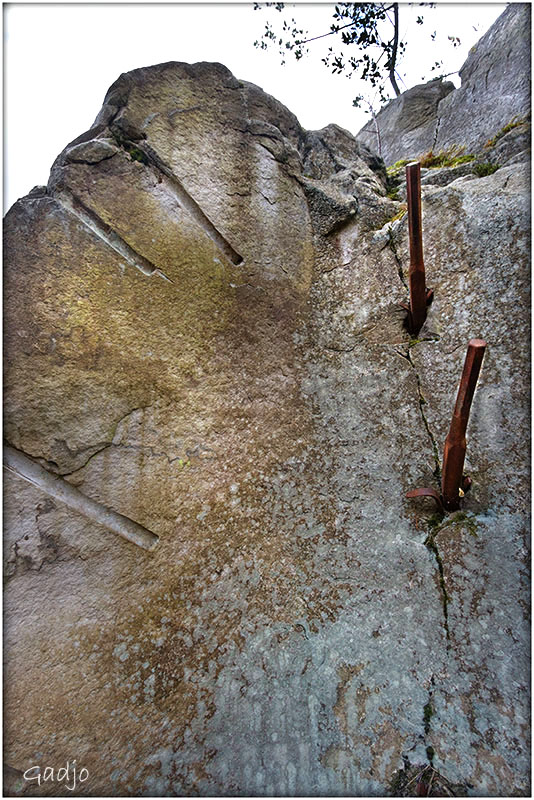

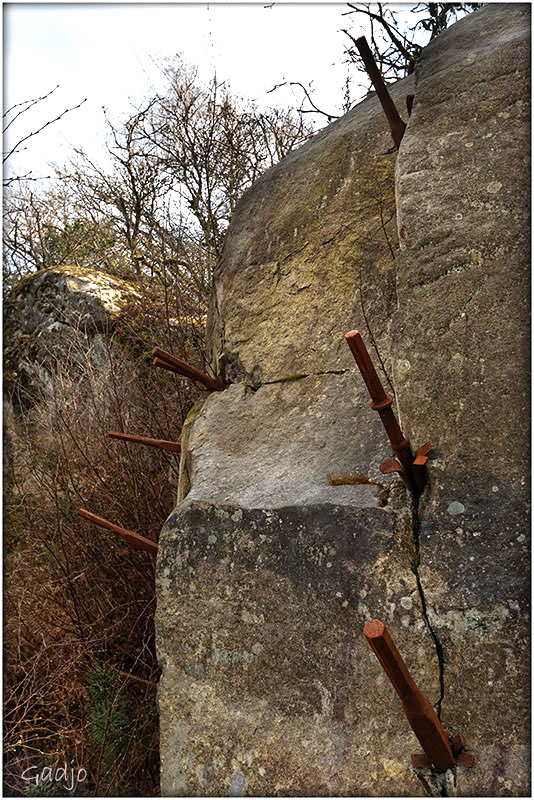

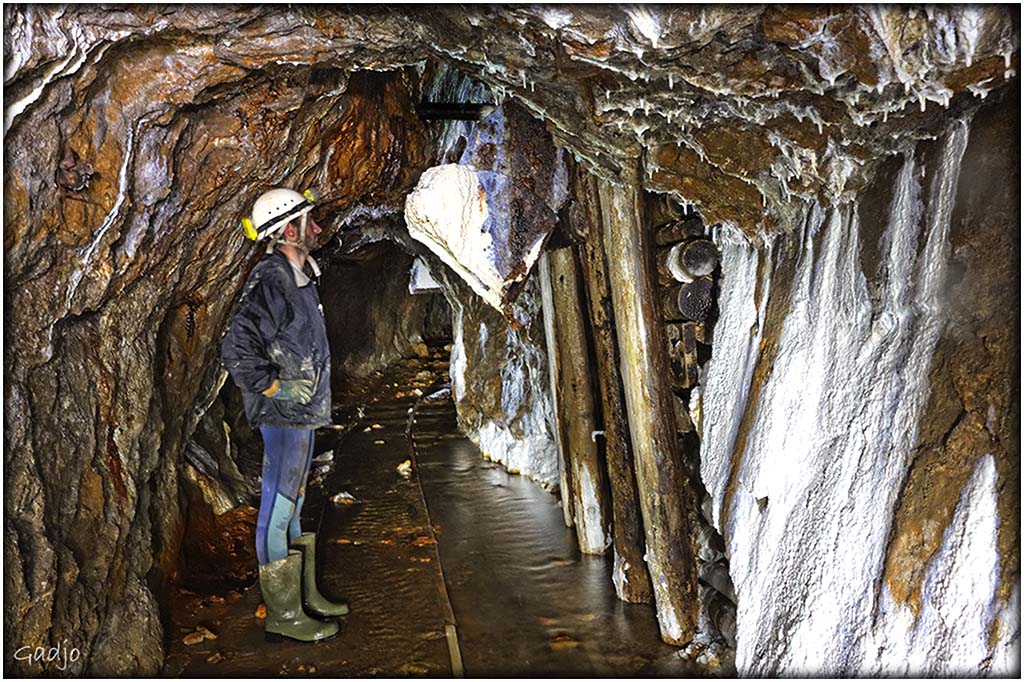

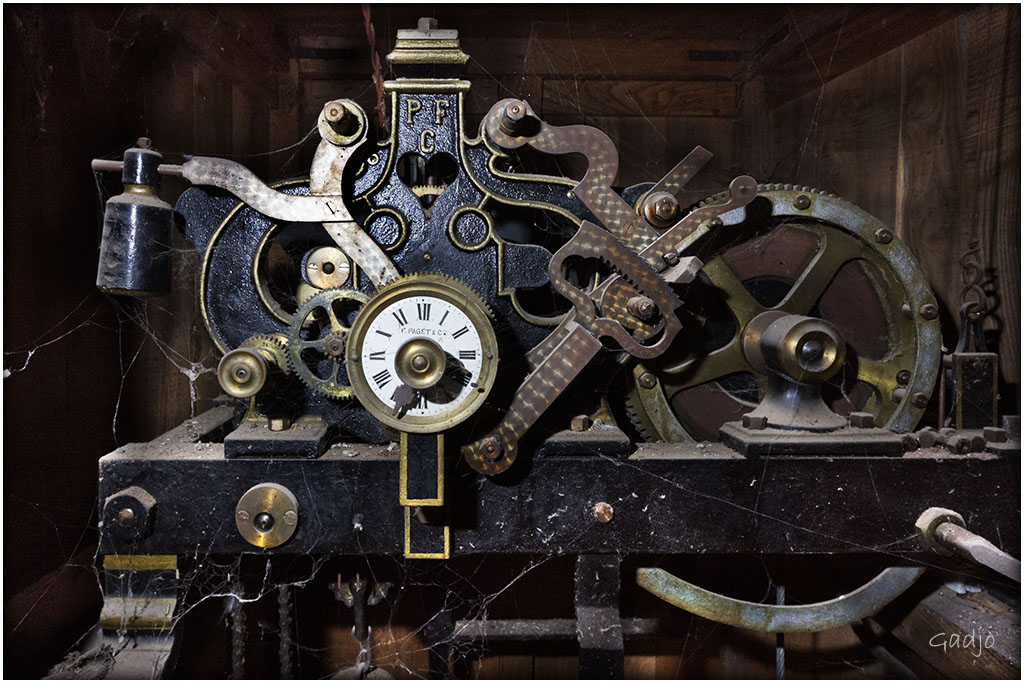

Dans le haut du clocher, une belle pièce d’horlogerie nous attend, mais pas de précipitations, tout se mérite.

Dans le haut du clocher, une belle pièce d’horlogerie nous attend, mais pas de précipitations, tout se mérite.

Petit encart culturohistoricobarbant:

Les cloches sonnaient pour appeler les fidèles à la prière.

• matines

• prime (lever du soleil)

• tierce

• sexte (6ième heure, c’est-à-dire midi)

• none

• vêpres (coucher du soleil),

• complies

• vigile

C’est tout naturellement que l’organisation sociale du temps s’est calquée sur cette découpe temporelle.

Probablement au cours du XIIe les premières horloges en partie mécaniques font leur apparition. Mues généralement par l’eau, (clepsydre) elles actionnaient une petite cloche et prévenaient ainsi frère Jacques qu’ il est temps d’aller sonner les mâtines .

Accrochez vous maintenant .

Au moyen âge, le temps est divisé en 12 pour la journée de lumière et en 12 pour la nuit. Donc, en fonction des saisons les 12ème n’avaient pas la même durée. (Heures Temporelles).

Cela ne posait pas de problème jusqu’à l’apparition des horloges entièrement mécaniques .

Parallèlement le XVe, voit la généralisation des cadrans solaires qui permettent de se caler sur le midi.

A la longue, on devient raisonnable, pour éviter les difficiles réglages jour/nuit , le temps entre deux midis solaires fut divisé en 24 heures égales. Plus fastoche pour les horlogers.

Pas de bol, les horloges deviennent de plus en plus précises, or, la durée entre les deux midis varie de +/- 15 minutes suivant les saisons. (Faute à la terre qui , on le sait bien , ne tourne pas rond ).

Qu’à cela ne tienne, au XVIIIe on finit par adapter un Temps Solaire Moyen. Ouf ! Dirent les horlogers.

Oui mais le train fait son apparition. Et alors ? Et bien jusque là, les horloges étaient calées sur le midi du cadran solaire. Il existait donc un décalage d’environ une heure entre Brest et Strasbourg. Qui dit train, dit l’affichage d’horaires. Reprise de tête!

Les compagnies ferroviaires affichaient les horaires en fonction de l’heure locale du siège de la compagnie et qui était donc différente de l’heure locale des gares. Certaines horloges affichaient les deux heures.Vous suivez ? Bon, je continue.

Assez ri ! En 1891, l’heure de Paris devient la référence nationale pour mettre tout le monde d’accord.

C’est fini ? Non ! En 1911, la France s’aligne sur le méridien international de Greenwich.

Dernier épisode, 1917-1945 instauration de l’heure d’été/hiver reprise en 1976 histoire de compliquer ce qui avait été simplifié.

C’est bon? Je vous ai assez fait perdre de votre temps.

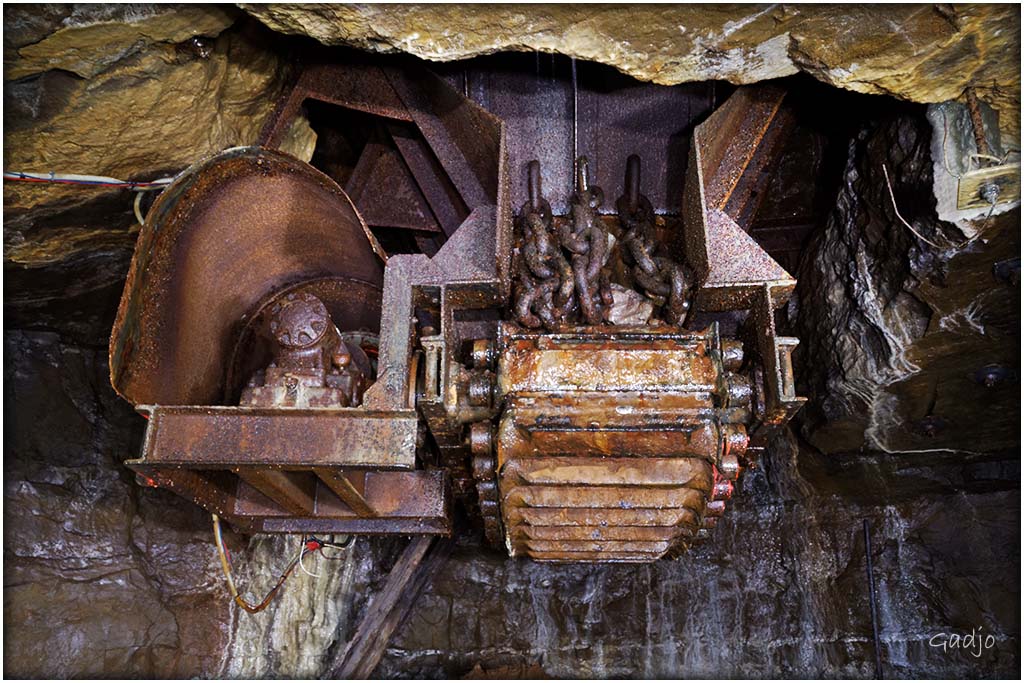

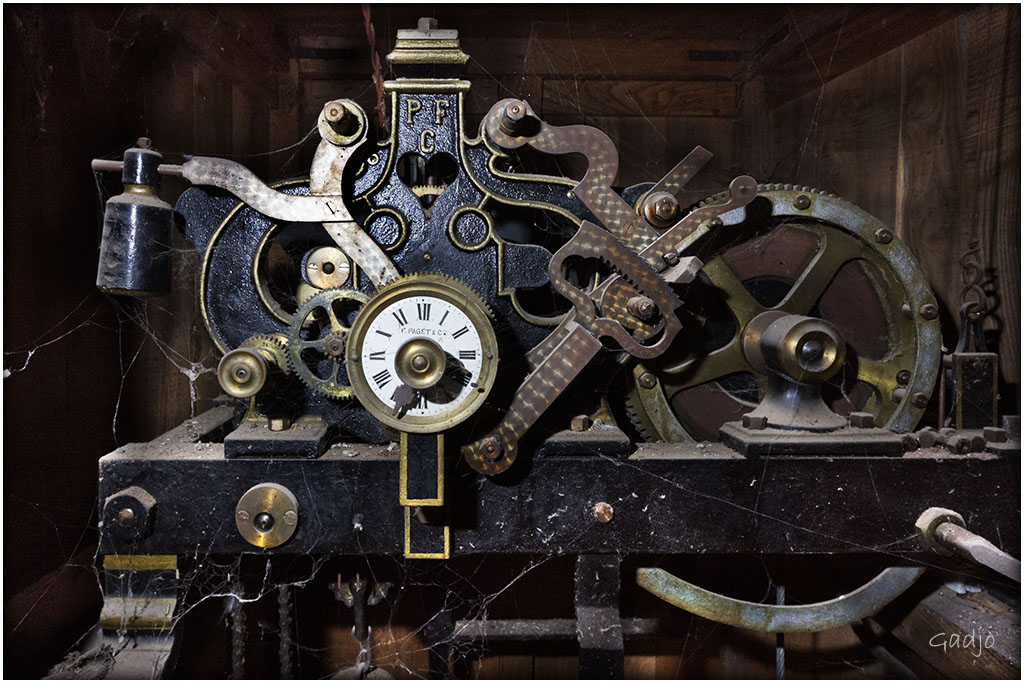

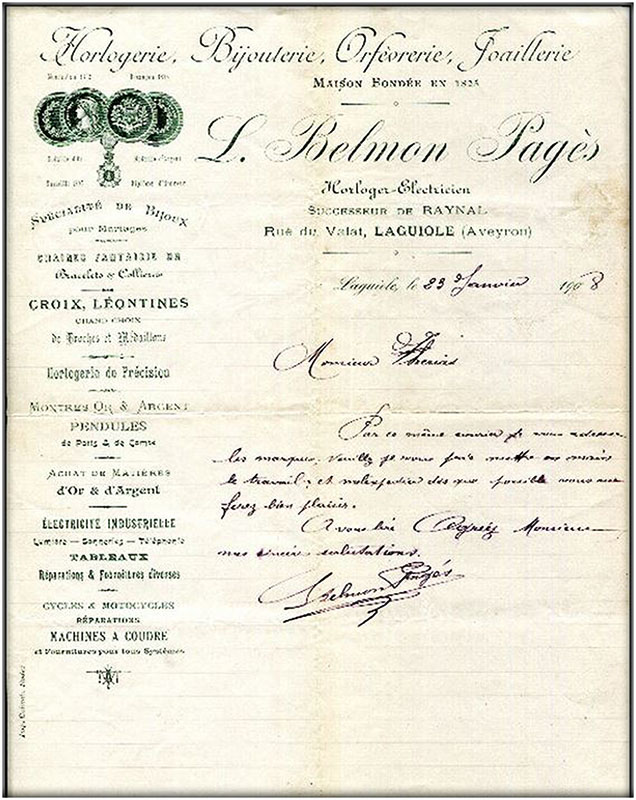

Tout ça pour dire que dans le clocher de l’église de Lassouts, j’ai la chance de découvrir dans une sorte de guérite une magnifique horloge dite

d’édifice.

On doit cette belle pièce aux établissements Pager et Cie. Espérons qu’elle ne subira pas des affres du temps après l’avoir tant égrené.

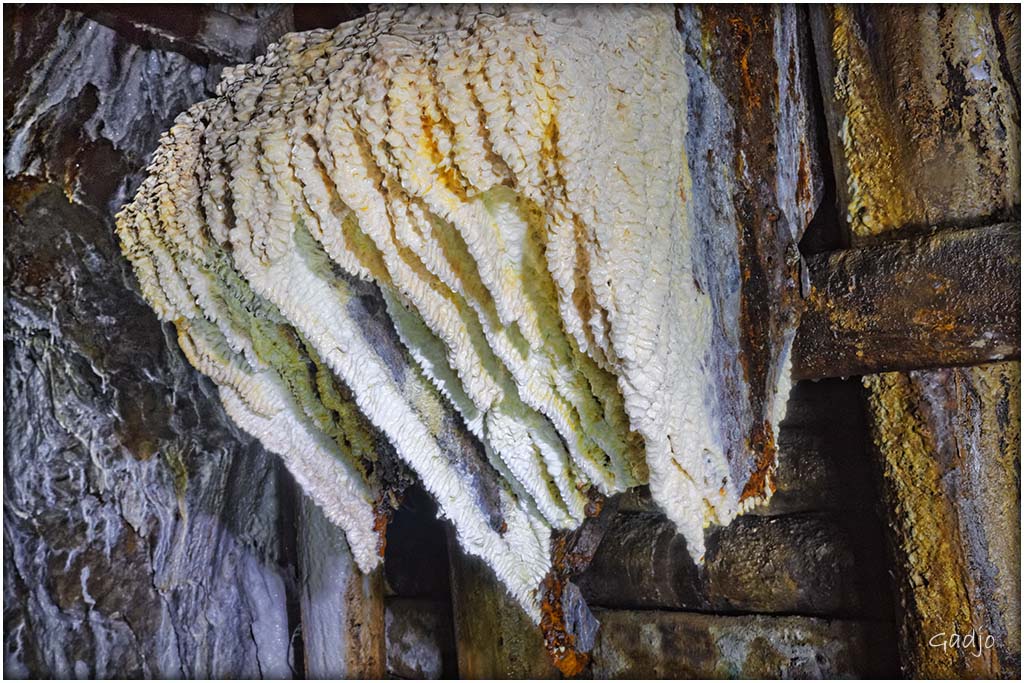

Le décor floral typique des Ets. Pagès sur le balancier. (PF = Pagès Francis).

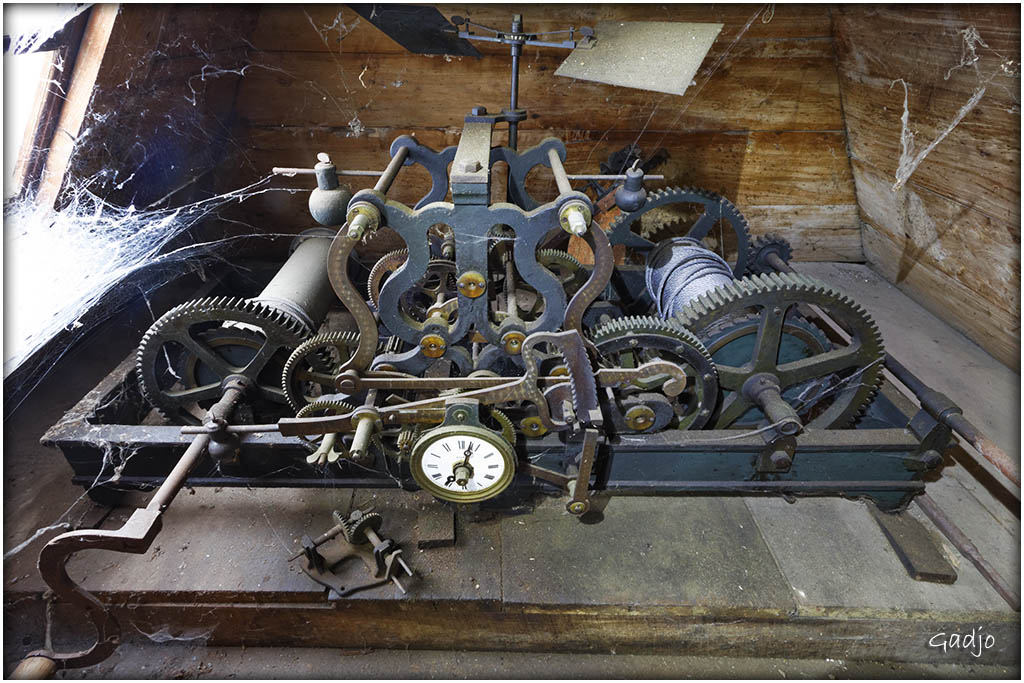

Complètement abandonné dans un coin des combles se trouve ce restant de mécanisme d’horloge à cage, à moins qu’il ne s’agisse d’un piège à souris très sophistiqué !

Bouclons ce parcours qui ne s’est pas déroulé à cloche-pied avec un retour à Coubisou où nous retrouvons notre belle horloge. Je pense qu’il s’agit d’un système à cage datant à peu près de la fin 18e.

J’ai toujours un peu de mal à finir mes articles, aussi, comme y’a pas le feu au lac, vous avez droit à un court extrait:

Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures propices !

Suspendez votre cours :

Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jours !

Et toc !

Sans aucune vergogne, j’ai tout pompé sur ces 3 sites où vous pourrez étancher votre soif de savoir:

Horloge d’édifice

Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle/Clocher

Tchorski

A bientôt pour d’autres découvertes.