Aujourd’hui, nous allons visiter les ruines spectaculaires de l‘usine de traitement de minerai de Vialas. Dans cette aire géographique aussi peu urbanisée, la rencontre de ces vestiges est saisissante.

A la fin du XVIIIe siècle des filons de plomb argentifère sont découverts sur la commune.

Le minerai est d’abord traité à Villefort, mais suite à la richesse du gisement, en 1927, il fût décidé de transférer l’usine à Vialas sur les lieux de l’extraction.

La configuration accidentée du relief n’est pas propice à l’implantation d’un site industriel, qu’importe ! Il suffit de construite une voûte au dessus d’un petit affluent du Luech. Cette voûte longue de 100 mètres supportera une plate-forme où seront implantées les infrastructures de l’usine et ses nombreuses dépendances.

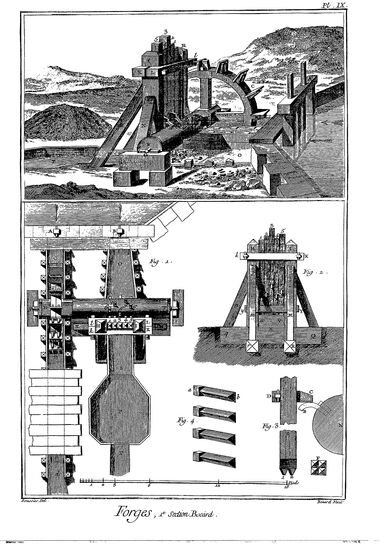

Deux kilomètres en amont du site, l’eau du Luech est en partie canalisée jusqu’à l’usine pour servir de force motrice aux différents pilons chargés de broyer le minerai (Bocard).

L’ouvrage a subi les outrages du temps depuis sa fermeture en 1894, les sites industriels n’étant pas bâtis pour durer. La récupérations de matériaux ( pierres tuiles) a accéléré la dégradation du site, mais les pans de mur restants sont de toute beauté démontrant l’audace des architectes et l’habileté des maçons cévenols pour qui l’art de la voûte n’a plus de secret depuis longtemps.

Avec le temps, l’environnement champêtre confère au site une ambiance très particulière, bien éloignée du vacarme et de la poussière qui devaient régner quand il était sous l’emprise du dieu Vulcain.

Le traitement du minerai exige de nombreuses phases de traitements mécaniques et chimiques pour récupérer le métal convoité. Pour donner une idée, il fallait arracher 80 tonnes de minerai à la montagne pour obtenir 300 grammes d’argent ! Malgré le faible rendement, Vialas fournissait un quart de la production nationale. La production de plomb était accessoire.

Le tri manuel à la sortie des mines, le concassage à l’aide de bocards (qui a donné son nom à l’usine) suivis du criblage sont effectués en amont de la fonderie pour obtenir les schlichs. (Papy Mougeot nous explique que ce schmilblic est le résultat du minerai réduit en poudre, puis lavé).

A partir de cette poudre, il faut ensuite séparer les différents éléments qui la composent : soufre, plomb, argent, roche encaissante. Ces différentes étapes chimiques vont s’effectuer au travers de la cuisson.

Nous sommes ici devant les magasins des combustibles:

Là aussi, plusieurs opérations sont nécessaires, au combien complexes et enrichissantes question vocabulaire comme nous allons le constater.

Là aussi, plusieurs opérations sont nécessaires, au combien complexes et enrichissantes question vocabulaire comme nous allons le constater.

Le processus (très simplifié) commence par le grillage qui sépare le soufre du plomb.

Une fouille récente a mis à jour des foyers des fours de grillage.

On peut encore trouver des traces de laitier. (Roche non métallique devenue liquide par la cuisson.)

Cette opération s’effectue grâce à la coupellation.

La matière à traiter est placée dans une sole concave, sorte de grand creuset. Au fur et à mesure de la chauffe, le plomb aigre est écrémé en surface sous forme d’écume. Plus tard, les scories (abzugs) sont retirées à la surface du four à l’aide d’un racloir. Les abstrichts (impuretés) montent à la surface du bain et sont retirées de la même façon. Plusieurs heures de chauffe sont encore nécessaires pour que le plomb marchand (Litharges) surnage tandis que l’argent, plus dense, se concentre sous forme de galette au fond de la coupelle.

Je suppose que cette opération s’effectuait à cet endroit.

On ne peut s’empêcher de penser aux inhalations délétères que respirait ces « Nicolas Flamel » qui transformaient le plomb, non pas en or, mais en argent, ce qui est déjà pas mal!.

Elle avait une autre fonction. Elle possédait des chambres de condensation où étaient récupérées les fines particules d’argent en suspension dans les fumées. Pas question que l’argent parte en fumée !

Le barlow permettait de se passer de traverses en bois.

Séduit par cette innovation britannique, Cabrol à Decazeville installe un train de laminage pour une production à grande échelle. Las pour les actionnaires, les inconvénients (résistance à la flexion, qualité du fer, difficulté de fabrication) ont pris le pas sur les avantages et ce type de voies ferrées a été rapidement abandonné. Pendant un temps le stock de rails sera reconverti pour un usage de poutrelles comme on peut le constater dans les ruines de l’usine de Vialas.

Les exemplaires encore visibles de ce type de rails sont devenus très rares et méritaient bien cette petite digression.

Association Le filon des anciens Site très complet sur l’usine du Bocard.

Des archives très interressantes rassemblées par Mr Jean Marie Gazagne et publiés par Vialas en Cévennes.

La saga du rail Barlow.

formidable travail de recherche et de préservation d’un site industriel et d’un pan d’histoire locale que sans doute peu de cévennols connaissent !

la microhistoire est un boulot que nous aimons faire aussi dans notre coin , plus difficile car tellement de traces ont définitivement disparues dans nos régions très urbanisées : on tente de re découvrir les clochetons construits en même temps que les horloges au dessus des mairies pour faire face aux cloches des églises omniprésentes (démarquage des municipalités par rapport à l’église)…Il en existe encore beaucoup dans notre région républicaine et violemment anticléricale. Ces horloges sont encore en état de marche , bien entretenues et remontées minutieusement chaque semaine par un employé de mairie…

encore merci pour votre travail !*

Bonne idée de recherches. Dans des clochers, j’ai croisé quelques horloges d’édifice et ce sont de bien beaux objets. L’étalonnage du temps n’a pas été une mince affaire et je ne connaissais pas la bataille des cloches municipales ! On est pas loin de Gabriel Chevallier 🙂

Encore MERCI!!!

C’est moi qui vous remercie pour votre intérêt.

Très intéressant… et surprenant.

Merci pour ce partage.

De rien, ce fut un plaisir.

Il est toujours impressionnant de découvrir grâce à tes yeux les vestiges de lieux auxquels tu redonnes vie avec des textes et des photos riches et suffisamment concrets pour que l’on se représente les conditions de travail et le type d’endroit que l’on observe….

Je compte bien en trouver d’autres 🙂

Superbe retour historique, géographique, captivant, que j’ai lu avec passion sans m’interrompre.

J’ai visité le site ce 8 novembre 2023.

Cela a attisé ma curiosité et j’ai découvert votre littérature intéressantes et les photos. Merci pour ce travail. J’aimerais en savoir plus sur les filons. Peut-on encore se rendre compte sur place de leur situation ?

Je suis sur Chamborigaud fréquemment et c’est un plaisir de monter à Vialas. Si quelqu’un peut m’entretenir sur l’histoire de cette mine cela serait un grand plaisir de vous rencontrer.